2016-2017 計装豆知識

エムエスツデー 2016年1月号

有機ELディスプレイについて

次世代のディスプレイとして注目されている有機ELについてご説明します。

有機ELとは

EL(エレクトロルミネッセンス)とは電界発光のことで、物質に電界を印加することによって発光を得ることを示します。

発光物が有機物である場合、有機ELと呼ばれます。

有機ELは、次世代ディスプレイとして、またLED照明と同様に次世代照明として期待されています。

液晶ディスプレイは、バックライトの光を液晶という一種の膜を透過させているため、見る角度によって色調が変わってしまうという問題があります。しかし有機ELディスプレイは、素子自体が発光するため見る角度によって色調が変わることはなく視野角はほぼ180度になります。また発光を止めることで黒が明確に表現できるため高コントラスト比を実現し、極めて見やすくなっています。寿命も近年の研究によって急速に延びてきていて、黄色、赤色で10万時間、青色で5万時間の寿命を達成しています。

有機ELの歴史*1

電界発光するデバイスとしては、有機ELのほかに半導体発光ダイオード(LED)などがあります。半導体LEDが発見されたのは1923年のことで、有機電界発光素子の発見は遅れて1953年となっています。有機電界発光素子の研究のきっかけはブリッジマン法による有機単結晶の作成で、1950年代後半以降に研究が進展しています。純度の高い有機単結晶ができると、それにへき開して電極を取付け、電圧を印加して、電界発光を観測することができました。こうした研究が1980年代まで続けられました。しかし、単結晶をへき開した試料ではその厚さがmmオーダーや数100μmと厚かったため、1MV/cm程度の電界を実現するためには非常に高い電圧が必要でした。

電圧が高いと、試料中ばかりでなく外周部にも電界ができるため、試料外周を流れる電流(表面漏れ電流)が生じます。最終的には試料表面に放電が走り、試料内部に電圧が印加できなくなります。それに対して試料厚を薄くして印加電圧を低くするように薄膜を利用しましたが、発光強度が十分ではありませんでした。手詰まりになりつつあった研究にブレークスルーとなる論文が1987年に発表されました。

この論文により、1000cd/m2を超える光強度が10V以下という直流電圧で実現されたのです。

その後、1992年には実用的な明るさのRGB 3原色が出そろい、1997年にはカラーディスプレイが発表されました。

| 年 | 無機EL | 有機電界発光素子 |

|---|---|---|

| 1936 | ZnS粉末からのEL | |

| 1952 | 面状ランプの発表(米シルベニア社) | |

| 1953 | Magnesium chlorateの発光 | |

| 1956 | (Bridgeman法による有機単結晶作成) | |

| 1959 | アントラセン単結晶のEL | |

| 1967 | 二重絶縁層構造の提案 | |

| 1983 | 橙黄色パネル製品化(日シャープ) | PVCzキャスト膜のEL |

| 1987 | Tang&VanSlykeの発表(Alq3のEL) | |

| 1989 | Tang 色素ドープ素子発表 | |

| 1990 | PPVのELの発表 | |

| 1992 | 高輝度青色有機ELの発表(出光興産) | |

| 1997 | 緑色有機EL製品化(パイオニア) 光変換によるカラーディスプレイ(出光興産) |

|

| 1998 | RGB並置によるカラーディスプレイ(パイオニア) | |

| 1999 | カラーディスプレイの製品化(iFire) | 白色+フィルタによるカラーディスプレイ(TDK) |

| 2000 | [ノーベル化学賞(導電性高分子)] | |

| 2003 | AM方式の商品化(SKD) | |

| 2005 | ディスプレイ開発中止 | 40インチディスプレイ(Samsung) |

| 2007 | 有機ELテレビの商品化(ソニー) | |

| 2009 | 155インチ有機ELディスプレイ(三菱電機・パイオニア) | |

| 2010 | オーロラビジョンOLED商品化(三菱電機・パイオニア) | |

| 2012 | 55インチ有機ELテレビ(Samsung, LG) 有機EL照明パネルの市販化(各社) |

|

| 2013 | 56V型4K有機ELテレビ開発(ソニー) 55インチ有機ELテレビ販売(Samsung, LG) |

|

| 2014 | 55インチ4K有機ELテレビ販売(LG) |

出典:森 竜雄、『今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい 有機ELの本 第2版』、日刊工業新聞社 より一部抜粋

有機ELの発光のしくみ

有機ELは、電流を流すと発光する有機物を利用しています。有機EL照明やディスプレイは、この光を利用しています。

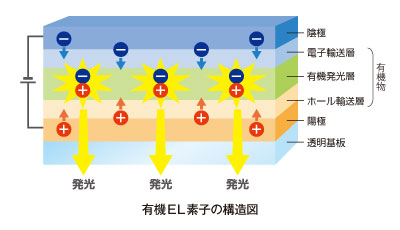

構造を見てみましょう。

ガラスやプラスチックなどの透明基板の上に有機発光層があり、それを挟み込むように陽極と陰極があります。そして、陽極と発光層の間にはホール輸送層が、陰極と発光層の間には電子輸送層があります。

陽極と陰極の間に電圧をかけると、プラスの電荷をもつホールとマイナスの電荷をもつ電子が有機発光層に注入され、励起状態という高いエネルギー状態になります。励起状態は不安定なため、エネルギーを放出して安定な基底状態に戻ろうとします。このときに有機発光層はそのエネルギーを光として放出します。電圧をかけ続けると励起と発光が連続して起こり、光り続けます。この反応には、本来なら高い電圧が必要ですが、電荷の移動を助ける物質(微量のドーピング材料)をホール、電子輸送層に含有させて導電率を上げることで、数V程度の低い電圧から発光させることができるようになります。発光層の材料を変えることで、赤や緑や青といった異なる色の光を作り出すこともできます。

ホール輸送層、電子輸送層はそれぞれホール、電子を有機発光層にスムーズに運ぶ働きをします。

今後の課題

有機ELデバイスが抱える課題としては、消費電力を低減するためのさらなる発光効率改善、信頼性確保のための長寿命化、さらには低コストで歩留まりの高い製造プロセスの開発が挙げられます*2。

有機ELの材料には、発光する時に陽極からホール (正孔/+電荷)を、陰極から電子(−電荷)をスムーズに注入できること、注入された電荷を移動させて、ホールと電子が再結合する場を提供できること、また発光効率が高いことが求められています。コストには、製造装置の導入コスト、材料のコスト、製品の歩留まりが大きく関係しています。安価な材料、製造方法の開発を行い、コストを下げていくことが必要です。

エム・システム技研の有機ELを使用した製品

エム・システム技研では、有機ELディスプレイの「見やすい」、「長寿命」という特長に着目して、製品に積極的に使用することにしました。

エム・システム技研では、有機ELディスプレイの「見やすい」、「長寿命」という特長に着目して、製品に積極的に使用することにしました。

有機ELを使用した製品として、入力値を見やすく表示できるコンパクト変換器 みにまる®M2Eシリーズをご用意しています。

<参考文献>

*1 森 竜雄『今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい 有機ELの本 第2版』

日刊工業新聞社

*2 関東化学(株)「THE CHEMICAL TIMES 2010 No.2 有機ELデバイスの高効率化」

http://www.kanto.co.jp/ (2015.11.01参照)

【(株)エム・システム技研 設計部】