2016-2017 計装豆知識

エムエスツデー 2017年4月号

通信・信号回線用 避雷器(SPD)のカテゴリについて

避雷器のカテゴリ選定についての疑問にお答えします

避雷器(SPD:Surge Protective Device)のJIS規格としてJIS C5381-21が制定され十数年が経過しました。通信および信号回線用避雷器の選定を行う上でカテゴリ(対象エネルギーの大きさを考慮した試験条件の分類)を確認することが定着してきたように思えます。

カテゴリという用語が定着してきたのに伴い「なぜ、いろいろなカテゴリがあるのか?」「どのカテゴリの避雷器を使ったらいいのか?」などのご質問をいただくことがあります。今回は、それらの疑問にお答えすべく「イナズマッチョ」が登場します。

表1は、JIS C5381-21で規定されている通信・信号回線用避雷器のカテゴリ一覧です。このように、上昇率の遅いサージ、速いサージ、エネルギーの大きいサージといろいろな試験条件があり、カテゴリA1からD2まで細かく分かれています。

| カテゴリ | 試験の種類 | 短絡回路電流 | |

|---|---|---|---|

| A1 | 非常に遅い上昇率 | 10 A |  |

| A2 | 交流(48 Hz〜62 Hz) | 0.1 A〜20 A | |

| B1 | 遅い上昇率 | 100 A | |

| B2 | 25 A〜100 A | ||

| B3 | 10 A〜100 A | ||

| C1 | 速い上昇率 | 0.25 kA〜1 kA 未満 |  |

| C2 | 1 kA〜5 kA | ||

| C3 | 10 A〜100 A | ||

| D1 | 高いエネルギー | 0.5 kA〜2.5 kA | |

| D2 | 0.6 kA〜2.0 kA |

直列接続形避雷器はオールマイティ?

各カテゴリに特化した避雷器があってもいいように思えますが、ほとんどの避雷器は複数のカテゴリに対応しています。1つの避雷器で対応できるなら、これほどたくさんのカテゴリ(試験条件)は必要ないのでは?と思われたのではないでしょうか。

たとえば電源用避雷器(直列接続形)では、避雷器の内部に大きな供給電流を流すために直流抵抗の小さなコイルを使用するのが一般的です*1。

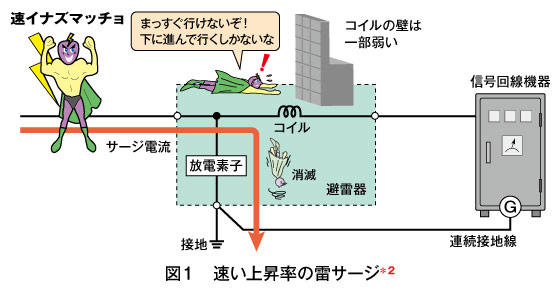

コイルを使用すると急峻な立ち上がり(速い上昇率)の雷サージ(速イナズマッチョ)には効果的です(図1)。

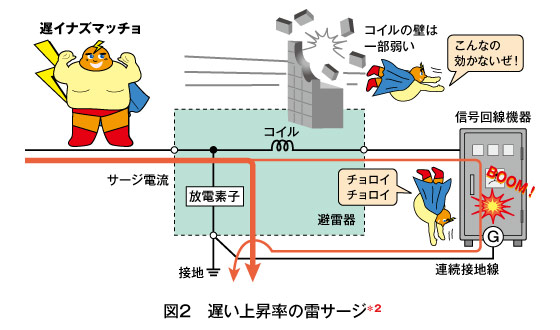

一方、ゆっくりとした(遅い上昇率の)雷サージ(遅イナズマッチョ)になるとコイルの特性上、効果を得にくくなってしまうのです(図2)。

このように本来は、試験条件により性能が変わってしまうことを想定してカテゴリが細分化されたのだと思われます。

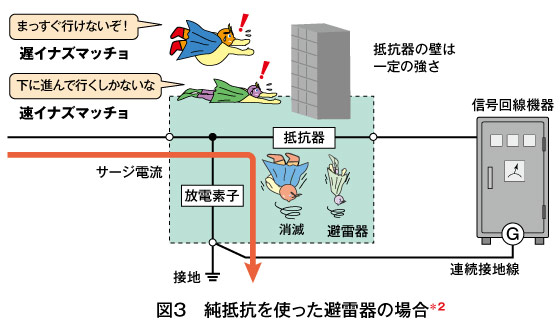

通信や信号の高速化に伴い、通信・信号回線用避雷器は、コイルではなく抵抗器(純抵抗)を使用するのが一般的になってきています。純抵抗は雷サージの速さ(上昇率)に係わらず安定的に抵抗(障害物)としての効果が得られます。このため通信・信号回線用避雷器は、いろいろな速さの雷サージに対応できるオールマイティな避雷器となっているのです(図3)。

直撃雷は大丈夫?

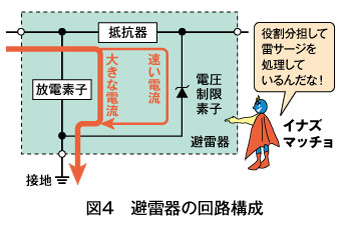

もともと通信・信号回線用避雷器は、電源用よりも高い保護性能が求められるため、保護回路を2段もしくは3段にしています(図4)。

もともと通信・信号回線用避雷器は、電源用よりも高い保護性能が求められるため、保護回路を2段もしくは3段にしています(図4)。

大きな電流は前段でアースに放流し、高速で侵入する雷サージには、直列抵抗と後段の保護素子が動作します。ちょうど電源用避雷器における試験条件の分類クラスⅠが前段で大きな雷サージ(直撃雷)を防ぎ、それでも侵入してきた誘導雷をクラスⅡの避雷器が防ぐという構成を通信・信号回線用避雷器では一般に内部で行っています。もちろん直撃雷用といっても電源用と同等の放電耐量性能は持ち合わせていませんが、これは信号ラインに電源ラインと同等の直撃雷が侵入するとは考えにくいためです。

このように高いエネルギーの雷サージのことも考えて、通信・信号回線用避雷器の内部回路が構成されているのが一般です。

以上のような理由から、カテゴリごとに専用の避雷器を用意しなくても1つの避雷器でいろいろなカテゴリに対応できるわけです。

カテゴリC2という試験条件が広く普及していたこともあり、エム・システム技研ではC2を標準としてきました。ただ近年、異常気象などがテレビでクローズアップされており、直撃雷を心配されるお客様が増えてきたことも事実です。そのようなお客様にも安心して避雷器を使用していただけるように新製品はもとより既存の信号用避雷器についても、順次、直撃雷での評価を実施していきます。

*1 『エムエスツデー』誌2006年4月号 「計装豆知識」参照。

*2 図1〜図3は、説明を単純化するため、複数本ある信号ラインを1本だけに簡略化しています。

【(株)エム・システム技研 開発部】