電気回路

- 高調波について/2003.5

- 交流電力トランスデューサの動作原理/2012.7

- 交流の測定/2003.2

- 交流の表現と演算方式/1999.2

- 終端抵抗/1993.9

- 接点保護の常識と落とし穴/1995.7

- 0~10,000Vの電圧信号よりもノイズに強い4~20mA DC電流信号/1993.10

- 電気回路/2006.3

- 電力デマンドとは/2018.10

- 電力の基礎(その1)/2006.5

- 電力の基礎(その2)/2006.6

- 電流信号の端子の+と−/1996.8

- 配線とノイズ(1)/1997.11

- 配線とノイズ(2)/1997.12

- 配線とノイズ(3)/1998.2

- PTですか、VTですか?(計器用変圧器の略称について)/1994.6

エムエスツデー 2003年5月号

高調波について

高校や大学で習う交流(回路)理論では、取り扱う電圧や電流の波形は「正弦波」であり、数式としては「sinωt」(ω:角速度、t:時間)で表されています。実際に電力会社から供給される電圧の波形は、正弦波です。しかし、近年の家電製品や工場設備にはサイリスタ装置を含んだインバータが多用されているため、波形の歪みが問題になってきました。

高調波とは

ここで問題となる歪んだ波形は、基本の周波数(関東では50Hz、関西では60Hz)に対し、その整数倍の周波数をもった複数の正弦波を合成したものです。この整数倍の周波数の正弦波をもつ信号を高調波と呼びます。基本の周波数の2倍の周波数をもつ正弦波信号は「第2高調波」、3倍の場合は「第3高調波」と呼ばれます。

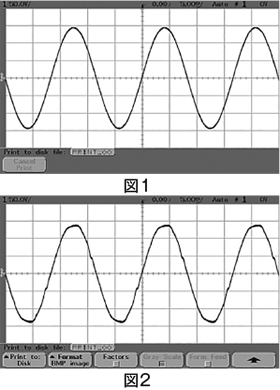

図1に示したのは、交流電源装置の出力をオシロスコープを使って測定した波形です。この波形には歪みになる信号は入っていませんから「sinωt」の波形そのものです。図2は、コンセントの電圧を測定した場合を示しています。明らかに図1の波形とは違っています。このコンセントに直結して、変換器、パソコン、直流電源装置、半田ごて、オシロスコープなど多種類の機器が動作している環境での波形です。これらの機器の中に高調波を発生させている機器があるのかもしれませんし、その他の場所で発生した高調波をたまたま測定しているのかもしれません。

高調波の影響と測定方法

表1 高調波による影響

| 機器 | 現象 | |

| 電力用 コンデンサ 関連設備 |

コンデンサ | 異音、振動、焼損 |

| リアクトル | 過熱、焼損 | |

| ヒューズ | 溶断 | |

| 家電製品 | テレビ | 画面のちらつき |

| ステレオ | 雑音 | |

| 漏電ブレーカ | 誤動作 | |

| その他 | 各種制御機器 | 誤動作 |

| モータ | 異音、振動 | |

| エレベータ | 振動、運転停止 | |

高調波は様々な機器に影響を与えます。表1に、その概要を紹介します。

この中でも、電力用コンデンサ関連設備への影響が大きくなっています。東京都区内では平成元年から7年の間にコンデンサ設備のリアクトル焼損が41件に上っているとのことです。

では高調波の測定方法ですが、歪んだ波形をフーリエ変換という手法で計算すると含まれている各周波数成分の大きさが分かります。基本の周波数とそれ以外の周波数に分離できますから、基本波に対する高調波の百分率や歪み率(高調波の実効値/基本波の実効値)などの計算ができるわけです。このフーリエ変換は、数学や物理学など多くの分野で応用されている手法です。

ちなみに、図2の波形をフーリエ変換した場合、第3高調波が1.7%、第5高調波が1.4%、第7次以上が奇数高調波ばかりで各0.2~0.5%という結果が得られています。

力率改善コンデンサへの影響

コンデンサの基本的性質として、周波数が大きいほどインピーダンスが減少し大きな電流が流れます。したがって、高調波が発生するとコンデンサに向かって高調波電流が集まってくることになります。力率改善コンデンサには、多くの場合コンデンサ容量の6%に相当するリアクタンス(コイル)が入っています。これは、高調波が少なかった時代にコンデンサと配電線の共振を防止して、第3、第5高調波を吸収・低減する目的で設置されていました。しかし、高調波が増大した現在では吸収限度を超えてしまうため、過熱、焼損という事故が増大してきているわけです。JISのC 4902では、1998年の改訂で高調波許容電流を向上させた6%リアクタンスも設定されました。これらの高調波許容電流は第5高調波で規定されていますから、コンデンサ設備保護では第5高調波換算の歪みの量が問題となります。

【(株)エム・システム技研 開発部】