電気回路

- 高調波について/2003.5

- 交流電力トランスデューサの動作原理/2012.7

- 交流の測定/2003.2

- 交流の表現と演算方式/1999.2

- 終端抵抗/1993.9

- 接点保護の常識と落とし穴/1995.7

- 0~10,000Vの電圧信号よりもノイズに強い4~20mA DC電流信号/1993.10

- 電気回路/2006.3

- 電力デマンドとは/2018.10

- 電力の基礎(その1)/2006.5

- 電力の基礎(その2)/2006.6

- 電流信号の端子の+と−/1996.8

- 配線とノイズ(1)/1997.11

- 配線とノイズ(2)/1997.12

- 配線とノイズ(3)/1998.2

- PTですか、VTですか?(計器用変圧器の略称について)/1994.6

エムエスツデー 1997年12月号

配線とノイズ(2)

電磁誘導による商用周波ノイズ

大型モータなどの動力機械は、駆動に大電流を必要とします。電流が流れると磁界が発生し、磁界を導線が横切ると起電力を生じます。

トランスやモータはコイルに電流を流して磁界を発生させ、2次側コイルに電力を送るものですが、磁界の一部は外部に漏れて、近くに配線されている信号線にノイズを発生します。

動力線に流れる大電流も磁界を発生し、それと平行して配線されている信号線にノイズが発生します。

前回述べた静電結合によるノイズが、電源の電圧に起因するものであるのに対し、電磁誘導によるノイズは電流によるものであり、発生のメカニズムが異なるため、その対策も異なります。

電磁誘導ノイズの混入を防ぐ方法を挙げれば、

1.モータ、大型トランスなど電磁界を発生する機器を避けて配線する。動力線と信号線をできるだけ離して配線する。動力線と信号線を平行して配線する必要があるときは、信号線を特製のダクトまたはコンジットパイプに入れ、鉄で周囲を囲んで配線する。

2.ケーブルの心線として、ツイストペアケーブル(より対線)を使用する。

3.シールド線を使用する場合は、ケーブル上に導電率の高い銅テープを施し、その上にさらに透磁率の大きい鉄テープを施した構造のケーブルが優れた遮蔽効果をもつ。銅テープだけのシールドでは、電磁遮蔽効果は期待できない。また、電磁遮蔽では両端接地が必要である。外側の鉄テープは両端接地し、静電結合対策を目的とする銅テープは1点接地とする。

スパイク性ノイズ

モータなどの誘導性負荷回路の開閉接点をOFFにした瞬間に、高電圧の逆起電力が発生します。一方コンデンサ負荷の場合には、接点をONにしたときに、大きな突入電流が流れます。これらの電圧、電流は、静電結合、電磁誘導によって、信号線へのノイズ源になります。また信号線に含まれるリレー接点やコイルによって、信号線がノイズ源となることもあります。このノイズは、高電圧、大電流、高い周波数を含むなど、ノイズとして混入しやすい条件をもっています。

対策としては、前述の静電結合、電磁誘導対策が適用されますが、接点保護もかねて接点保護回路を付加し、ノイズの発生を断ち切ることがもっとも望ましい方法です。

保護回路については、本誌1995年7月号の計装豆知識「接点保護の常識と落とし穴」をご参照ください。

接地によるノイズ

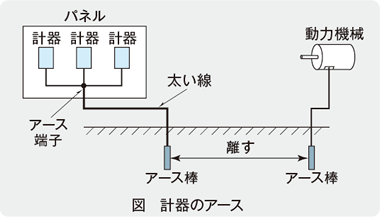

第1種接地では10Ω以下、第3種接地では100Ω以下の接地抵抗が認められています。アースに電流が流れると、接地抵抗によってアース端子に電圧が発生して、ノイズ源になります。動力用のアースには大電流が流れることがあるため、計装用と動力用のアースは分けて設置することが必要です。またそれぞれのアース棒は、間隔を十分空けて、埋設する必要があります。

パネル毎にまとめて1本の線でアース配線するときには、多数計器からのアース電流を考慮して、抵抗が低い太い線を使っての配線が必要です。