アイソレータはアナログ入出力インタフェース回路の必需品です。200を超える当社のアイソレータから特長のある製品を取り上げて、仕様選定のポイントや使い方の注意点などをご説明します。

計装豆知識

ディストリビュータ(1)

印刷用PDF 変換器の仕様書の読み方について(7)

エムエスツデー 2004年7月号

1.ディストリビュータ

『ディストリビュータ』という名称は、当初、次の機能の一方または双方をもつ工業計器を指すものとして使い始められたようです。

●複数の2線式伝送器に対して、動作用電源を分配供給(ディストリビュート)する

●2線式伝送器から受信した信号を、必要に応じて信号変換した後、記録計、調節計、計算機など複数の機器へ分配供給(ディストリビュート)する

しかしその後、状況が変化して、現在では上記の機能において、必ずしも複数の機器を対象にしない、すなわち、「電源供給や出力信号が1つだけのもの」をも指すようになっています。したがって、エム・システム技研では、「2線式伝送器(1台のみの場合も含む)へ電源供給するとともに、受信した信号を必要に応じて信号変換した後、他の機器(1台のみの場合も含む)へ出力する工業計器」という意味で使用しています。

2.2線式伝送器用電源の仕様

上述のように、ディストリビュータは「2線式伝送器に対する動作電源の供給」を主要機能としています。このため、各種の2線式伝送器との組合せを検討される場合、その供給電源仕様を正しくご理解いただくことが必要です。

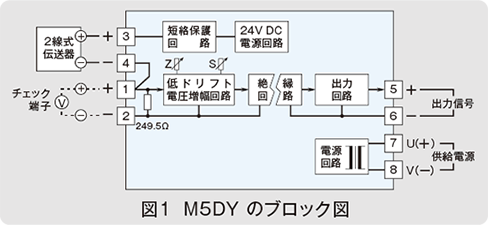

そこで、今回は、最近エム・システム技研が販売開始した「超小形端子台形信号変換器 M5・UNITシリーズ」のディストリビュータ(形式:M5DY)を例にとり、その仕様書に記載されている供給電源仕様に関する事項を順次ご説明します。

a)2線式伝送器用電源 電圧範囲

図1における、 [3] − [4] 間の電圧を指します。なお、「無負荷時」は、 [3] − [4] 間に何も接続しない場合の端子間電圧を、「20mA DC負荷時」は、 [3] − [4] 間に20mA DCの電流が流れたときの端子間電圧を指します。

b)2線式伝送器用電源 電流容量

2線式伝送器あるいは、他の負荷を [3] − [4] 間に接続した状態で、流す電流を増加していくとある点で徐々に電流制限がかかり、電流が直線的に増加しなくなります。この点、すなわち、直線的に電流が出力される上限電流値を示します。

c)短絡保護回路 制限電流

先の電流容量の値を超え、さらに電流を流していくと、電流が制限されて、ある値を超えては増加しません。この最大値、すなわち、流れる電流の上限値を示しています。

d)短絡保護回路 許容短絡時間

誤接続などにより2線式伝送器用電源の出力を短絡した場合、短絡している時間がどの程度までなら問題ないかを示しています。

今回は、ディストリビュータ用仕様書の記載内容について説明させていただきました。さらに詳細について、また説明に不明な点がございましたら当社ホットラインまでお問い合わせください。

次回は、ディストリビュータを実際にご使用になる場合の注意点や、機器の適切な組合せについてご説明します。

(株)エム・システム技研 開発部

ディストリビュータ(2)

印刷用PDF変換器の仕様書の読み方について(8)

エムエスツデー 2004年8月号

今回は、仕様書の読み方というテーマからは少し外れますが、前回(本誌2004年7月号掲載)の続編として、2線式伝送器とエム・システム技研のディストリビュータを適切に組み合わせるための注意点についてご説明します。

1.電流信号ループの許容負荷

2線式伝送器とディストリビュータを組み合わせる際、両者の間の電流信号ループ内に受信計器などの負荷を挿入することがあります。この場合、適切な機器の組合せを選択するためには、どれだけの負荷を接続することができるか、すなわち電流信号ループの許容負荷をあらかじめ知っていただくことが必要です。

2.許容負荷を知るための方法

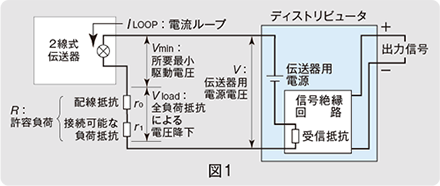

まず最初に、2線式伝送器の「所要最小駆動電圧」を確認します。これは図1で示すように、2線式伝送器の出力端子間に加わる電圧V minであり、内部回路を駆動するために必要な最小の電圧を指します。この値は機器によって異なるため仕様書等で必ず確認していただく必要がありますが、ここでは一般的な仕様である12V DCの例をご説明します。

次に、ディストリビュータの電流信号ループの電流が使用範囲内で最大の20mAであるときの「2線式伝送器用電源の電圧」を確認します。これはループ電流が20mAのときの図1における電圧Vを指しますが、ここでは前回説明したディストリビュータ(形式:M5DY)の仕様に基づいて18V DCとします。これにより、電流信号ループ内に追加接続可能な許容負荷Rを求める式は次のようになります。

R =(V−V min )/I Loop

R :許容負荷[Ω]

V :2線式伝送器用電源の電圧[V]

V min :2線式伝送器の所要最小駆動電圧[V]

I Loop :電流信号ループに流れる電流[mA]

この式に前述の具体的な数値を代入すると、

R = (18[V]−12[V])/20[mA]= 300[Ω]

すなわち、「R :許容負荷」の値は300Ωとなります。

実際には図1で示すように、許容負荷R は配線抵抗 r 0 と接続可能な負荷抵抗 r 1 の和であり、R から配線抵抗 r 0 を差し引いた値が直列接続可能な負荷 r 1 の値となります。

たとえば、配線抵抗を仮に5Ωとすると、算出した許容負荷抵抗300Ωから5Ωを差し引いた値、295Ωが実際に接続できる負荷抵抗 r 1の最大の値となります。したがって、挿入したい受信計器の入力抵抗(受信抵抗)が250Ωであれば、1台だけ電流信号ループに挿入することが可能です。

3.過去の製品の仕様書について

さて、場合によっては過去のエム・システム技研の仕様書において、20mA DC出力時の「V :2線式伝送器用電源の電圧」が記載されていないものがあります。今後はこれを記載していく方針ですが、もし記載されていない場合は、まず、「2線式伝送器用電源の電圧範囲(無負荷時)」として表記されている電圧の最小値と、図1で示す信号絶縁回路内部にある受信抵抗に相当する部分の抵抗値を仕様書から確認してください。そして、この受信抵抗による電圧降下を差し引いた値を、20mA DC出力時のV とほぼ同等と考えてくださるようお願いします。

たとえば、仕様書に2線式伝送器用電源の電圧範囲が「24~28V(無負荷時)」と表記されており、内部の受信抵抗が250Ωだとすると、24Vから、20[mA]・250[Ω] = 5[V] の電圧降下を差し引いた19Vを、先ほどの20mA出力時の「V :2線式伝送器用電源の電圧」として扱います。

以上、2回にわたってディストリビュータにおける仕様書の記載内容や注意点についてご説明しました。

(株)エム・システム技研 開発部

ご注意:当サイト「計装豆知識」は掲載誌発行当時の記事をそのまま再編集しておりますので、内容の一部(規格、価格、製品仕様など)が、その後変更されている場合があります。最新の情報や掲載記事に関するご質問はホットラインまでお問合せください。

関連動画

アイソレータの選び方

アイソレータの選び方 アイソレータの効果を実験で検証します!

アイソレータの効果を実験で検証します!工業計器、測定器、IT機器、医療用機器などのアナログ入出力インタフェース回路で重要な役割を果たすアイソレータの効果を、模擬実験でわかりやすくご説明します。

効果1.信号の回り込み防止

効果2.ノイズの影響の除去

効果3.機器の保護

関連製品