変換器

- アイソレータの必要性/2002.7

- 空電変換器/2005.11

- 警報接点のフェールセーフ(Fail-safe)/1994.8

- 高速応答形の変換器はハイグレードか/1995.1

- 超スロー接点パルス入力用変換器/1997.6

- 超高速アイソレータ/2005.9

- 電空変換器/2005.10

- 電空変換器には0.01ミクロンのフィルタを/1994.11

- 電源配線がいらないアイソレータ/1996.9

- 電源配線が要らない2線式伝送器/1996.10

- 2線式変換器について(その1)/2006.12

- 2線式変換器について(その2)/2007.1

- 熱電対で狭い温度レンジを測定/1996.7

- 熱電対用補償導線と現場設置形2線式変換器/2006.2

- パルス列信号の注意点/2006.8

- PID調節計と調節弁の正/逆の組合せ/1994.10

- 変換器の応答時間の表示方法/1997.1

- 変換器の基準精度と許容差/1994.2

- 変換器の小形化とタンタルコンデンサ/1998.8

- 変換器の仕様書の読み方について(1) 信号変換器の精度/2004.1

- 変換器の仕様書の読み方について(2) 信号変換器の精度(許容差)/2004.2

- 変換器の仕様書の読み方について(3) 信号変換器の温度係数/2004.3

- 変換器の仕様書の読み方について(4) 冷接点補償精度 /2004.4

- 変換器の仕様書の読み方について(5) 信号変換器のゼロ・スパン調整/2004.5

- 変換器の仕様書の読み方について(6) レンジ設定可能な信号変換器の精度/2004.6

- 変換器の仕様書の読み方について(7) ディストリビュータ(1)/2004.7

- 変換器の仕様書の読み方について(8) ディストリビュータ(2)/2004.8

- 変換器の仕様書の読み方について(9) 信号変換器の応答時間/2004.9

- 変換器の仕様書の読み方について(10) 供給電源(設置仕様)/2004.10

- 変換器の仕様書の読み方について(11) 絶縁抵抗および耐電圧/2004.11

- 変換器の仕様書の読み方について(12) ハウジング材質/2004.12

- ワイパーのないポテンショメータ、インダクポット/1999.3

エムエスツデー 2006年8月号

パルス列信号の注意点

ガタンゴトンとローカル列車に揺られて、知らない街を旅するのは楽しいものです。何か、ときめきを誘ってくれるからでしょう。ところで、この「ガタンゴトン」の振動から、列車の速度や移動距離をおおよそ判断できることはご存じでしょうか。鉄道用レールは標準長さが25mなので、たとえば1分間に30回揺れたとすれば、速度は45km/hとなります。また、駅と駅の間で100回揺れたとすれば、移動距離は2.5kmとなります。

以上は、レールの継ぎ目による振動をパルス列信号にみたてたお話ですが、計装の分野でも、容積式や羽根車式の流量計と組み合わせた瞬時流量や積算流量の計測、あるいはエンコーダと組み合わせた速度や移動距離の計測という具合に、けっこう多種類のパルス列信号が用いられています。

パルス列のとり込み

パルス列信号を入力とする変換器は、パルスをとり込むと、まず波形整形して、内蔵カウンタが計数できる矩形波を得ます。次に、瞬時値であれば単位時間あたりの波数を、積算値であれば波数を逐次加算により計数し、最後に計数値に見合った直流値信号を出力します。

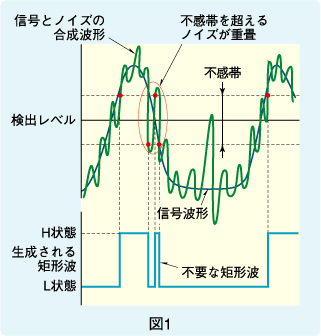

以上の信号処理のなかで、一番不確かさを生じやすいのは、波形整形のブロックです。取り込んだ信号を波形整形する際、ある検出レベルを設けて、そのレベルより高ければ矩形波のH状態、低ければL状態になるようにしますが、取り込んだ信号には厄介なノイズが含まれているため、余分な矩形波ができる恐れがあります。これを防ぐため、検出レベルに不感帯をもたせて、できるだけ安定した波形整形ができるようにします。ただし、重畳ノイズが大きいと不安定になることには変わりないので、ノイズへの配慮が必要になります(図1)。

ノイズ対策

まず、よく言われることですが、パルス列信号の配線は必ず電源線とは分離して敷設してください。電源線は、空中の浮遊容量を介してあらゆる信号を揺さぶりますが、とくにパルス列信号は電源に比べて電圧レベルがかなり小さいため電源線からの影響を強く受けやすくなります。また、電源線は、負荷が投入・切断されるたびに電流が急変するため、電磁ノイズが発生し、やはりパルス列信号は影響を受けることになります。

上記のとおり、ノイズは静電誘導と電磁誘導の形をとって侵入してきますが、電源線と混合して敷設すると、この両方による妨害を受け、最悪の環境になります。なお、ノイズ源が強力な場合は電源線と分離するだけでは十分ではありません。対策としては、シールド線を活用してください。このときシールドは受信側でアースするか、入力のマイナス端子に接続してください。

波形減衰

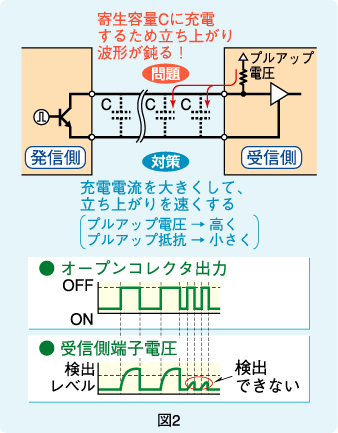

回路部品を少なくできるため、センサの出力仕様についてはオープンコレクタ仕様が多いようです。しかし、オープンコレクタ出力で長距離伝送を行うときは注意が必要です。ツイストペア線は50pF/m前後の静電容量をもつため、距離が延びると図2に示すように波形が減衰し、受信側でパルス列を検出できなくなるからです。数百メートル以上敷設する場合は、電圧パルスに変換してから伝送することをおすすめします。

変換器の選定

エム・システム技研では、瞬時値計測用にはパルスアナログ変換器を、積算値計測用にはパルス積算アナログ変換器を数多く用意しています。

なかでも、形式:MXPA の パルスアナログ変換器(図3)や形式:JPQ2 の パルス積算アナログ変換器は、検出レベルや不感帯を設定できるため、ノイズマージンを上げることが可能です。

また、全製品にわたって、オープンコレクタ入力仕様については、検出レベルに対してプルアップ電圧を高く設定していて、波形減衰に配慮した設計になっています。