変換器

- アイソレータの必要性/2002.7

- 空電変換器/2005.11

- 警報接点のフェールセーフ(Fail-safe)/1994.8

- 高速応答形の変換器はハイグレードか/1995.1

- 超スロー接点パルス入力用変換器/1997.6

- 超高速アイソレータ/2005.9

- 電空変換器/2005.10

- 電空変換器には0.01ミクロンのフィルタを/1994.11

- 電源配線がいらないアイソレータ/1996.9

- 電源配線が要らない2線式伝送器/1996.10

- 2線式変換器について(その1)/2006.12

- 2線式変換器について(その2)/2007.1

- 熱電対で狭い温度レンジを測定/1996.7

- 熱電対用補償導線と現場設置形2線式変換器/2006.2

- パルス列信号の注意点/2006.8

- PID調節計と調節弁の正/逆の組合せ/1994.10

- 変換器の応答時間の表示方法/1997.1

- 変換器の基準精度と許容差/1994.2

- 変換器の小形化とタンタルコンデンサ/1998.8

- 変換器の仕様書の読み方について(1) 信号変換器の精度/2004.1

- 変換器の仕様書の読み方について(2) 信号変換器の精度(許容差)/2004.2

- 変換器の仕様書の読み方について(3) 信号変換器の温度係数/2004.3

- 変換器の仕様書の読み方について(4) 冷接点補償精度 /2004.4

- 変換器の仕様書の読み方について(5) 信号変換器のゼロ・スパン調整/2004.5

- 変換器の仕様書の読み方について(6) レンジ設定可能な信号変換器の精度/2004.6

- 変換器の仕様書の読み方について(7) ディストリビュータ(1)/2004.7

- 変換器の仕様書の読み方について(8) ディストリビュータ(2)/2004.8

- 変換器の仕様書の読み方について(9) 信号変換器の応答時間/2004.9

- 変換器の仕様書の読み方について(10) 供給電源(設置仕様)/2004.10

- 変換器の仕様書の読み方について(11) 絶縁抵抗および耐電圧/2004.11

- 変換器の仕様書の読み方について(12) ハウジング材質/2004.12

- ワイパーのないポテンショメータ、インダクポット/1999.3

エムエスツデー 2004年10月号

変換器の仕様書の読み方について(10)

供給電源(設置仕様)

1.供給電源についてのご注意

設置仕様欄の「供給電源」には、お客様が用意される電源に関して、エム・システム技研からの要求仕様を記載しています。変換器が正常に動作するため、また安全にご使用いただくため、必ず記載事項を守ってください。

2.交流電源

変換器に接続する交流電源に対する要求仕様には、電源電圧、電源周波数、電源容量が挙げられます。

電源電圧には、公称電圧を意味する定格電圧と限界値を意味する許容電圧があります。電源事情により公称電圧が必ずしも一定値にならないことを考慮し、許容電圧には概ね10%の余裕を含めています。変換器は必ず許容電圧範囲内でご使用ください。下限未満で使用すると、たとえば、出力にリップルが現れるなど、変換器が正常に動作しません。逆に、上限超過で使用すると、内部使用部品が過熱したり、耐圧破壊するので非常に危険です。

電源周波数は、国や電力会社によって50Hzと60Hzがまちまちです。また、近年はやりの自家用発電では、インバータの出力周波数は55Hzであったりします。エム・システム技研の変換器はすべて50/60Hz共用で、両者の中間の周波数55Hzも問題ありません。なお、指定周波数範囲外で使用した場合には、指定電源電圧範囲外での使用と同様の問題が起こります。

電源容量は、変換器が定常状態にあるときの消費電力をもとに要求仕様を設定しています。しかし、電源投入時などの過渡状態には、短時間ですが、定常状態の4倍ぐらいの電流が流れます。したがって、電源容量は余裕を含めて設計する必要があります。ただし、この注意は前記インバータのように、過電流保護注)が素速く動作する電子式電源装置を使用する場合に限ります。ブレーカで容量を決める場合は、一般に変換器の立上がりの方がブレーカの動作より速いので、とくに過渡状態を考慮する必要はありません。

3.直流電源

次に、直流電源に対する要求仕様には、電源電圧、リップル含有率、出力電力が挙げられます。

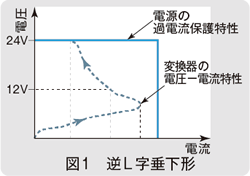

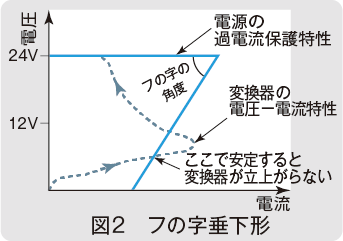

電源電圧については、交流電源と同様に許容電圧を守ってください。リップル含有率は、安定化電源装置を使用する場合には問題ありませんが、交流をトランスで降圧した後、整流するだけの簡易電源を使用する場合は、その幅が仕様以下であることはもちろん、ピーク値が許容電圧範囲を超えないことも確認してください。出力電力は、交流電源の場合の電源容量と同じく、定常状態での値です。変換器は電源投入時に図1、2に示す電圧−電流特性をもちます。このため、電源容量は概ね、24V電源では3倍、12V電源では2倍(別データによりますが110V電源では2倍)の余裕をもつように設計してください。また、フの字垂下特性をもった電源装置だと、変換器が立上がらないことがあるため、極力、その使用は避けてください。もし使用する場合は、フの字の角度にもよりますが、4~5倍以上の余裕が必要になります。

4.「供給電源」についてのエム・システム技研の表現

たとえば、直流入力変換器(形式:W2VS)の仕様書の場合、供給電源の条件を下記のとおり記載しています。上記説明と照らし合わせ、適切な電源をご用意ください。

| • 交流電源: | 許容電圧範囲 85~264V AC 47~66Hz 100V ACのとき 約4VA 200V ACのとき 約5VA 240V ACのとき 約6VA |

|

|

| • 直流電源: | 許容電圧範囲 | R :24V DC±10% R2 :11~27V DC P :85~150V DC |

|

| リップル含有率10%p-p以下 約3W | |||

注) 過電流保護とは、電源の出力電流が規定値以上流れないようにして、電源または負荷を保護する機能をいいます。 代表的な方式に、逆L字垂下形(図1)とフの字垂下形(図2)があります。フの字垂下形は、短絡電流が小さいため保護効果は高いのですが、一般電子機器や変換器のように電圧−電流特性がノンリニアなものを負荷とした場合には、いったん過電流保護が働くと自動復帰しにくい傾向をもちます。

【 (株)エム・システム技研 開発部】