センサ

- イオン電極のはなし/2001.3

- ORP(酸化還元電位)について/2001.4

- 温度センサ:サーミスタ/2006.11

- 温度センサの選択と設置(1)/1998.4

- 温度センサの選択と設置(2)/1998.5

- カルマン渦の話/1994.3

- コアレス電流センサ/2000.10

- CT(Current Transformer)について(1)/2008.07

- CT(Current Transformer)について(2)/2008.08

- ジルコニア式酸素濃度計の話/1994.7

- セルシン/2002.12

- 測温抵抗体の導線方式/2003.4

- 電気伝導率計のはなし/2000.12

- 電磁濃度計のはなし/2001.1

- 熱電対と熱電対信号変換器(1)/1998.6

- 熱電対と熱電対信号変換器(2)/1998.7

- 熱電対・変換器間の導線による温度測定誤差と対策/2012.10

- pH計(1)/2000.8

- pH計(2)/2000.9

- pH計(3)/2000.11

- ポーラログラフについて/2001.5

- 溶存酸素計のはなし/2001.2

- 流速計による流量測定方法/1996.3

- ロータリエンコーダ/2003.1

- ロードセルの仕組みと使い方/2018.1

エムエスツデー 2006年11月号

温度センサ:サーミスタ

半導体の温度−抵抗特性を利用した半導体温度センサ、サーミスタは、熱電対とともに工業用温度測定における主要センサである白金測温抵抗体と比較して、抵抗変化特性の直線性が悪く測定精度も低いのですが、小形・廉価で衝撃にも強く、かつ10倍くらい感度が良いため、温度センサとして広く実用されています。

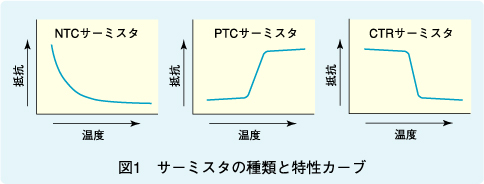

サーミスタは、特性によって次の3つに分類されます(図1)。

(1)NTC(Negative Temperature Coefficient)サーミスタ

(2)PTC (Positive Temperature Coefficient)サーミスタ

(3)CTR(Critical Temperature Resistor)サーミスタ

1.NTCサーミスタとは

負の温度特性をもつ(温度が上昇すると抵抗値が減少する)素子であり、単にサーミスタと呼ばれるもののほとんどは、NTCサーミスタです。

様々な形状の材料が入手でき、熱電対や白金測温抵抗体と同様に使える感温素子として極めて安価です。また、温度に対する感度が高いという利点があるため、温度検出用素子として広く用いられています。使用温度範囲は−50~400℃程度です。

2.PTCサーミスタ

正の温度特性をもつ(温度が上昇すると抵抗値が増加する)素子です。ある温度範囲で非常に感度が良く、温度測定にはこの範囲を利用します。

PTCサーミスタの多くは、ある程度の電力を扱えるように設計されています。そして、単に温度を検出するだけでなく、電力を直接制御する目的での使い方が可能です。すなわち、過熱保護や過電流保護などのためヒューズの代替品として使用されています。使用温度範囲は−50~150℃程度です。

3.CTRサーミスタ

負の温度特性をもつところはNTCサーミスタと同じですが、PTCと同様、ある温度範囲で感度が良くなっています。常温域において手軽に使えるため、家電機器における温度計測に多く用いられています。使用温度範囲は−50~150℃程度です。

4.エム・システム技研の対応

エム・システム技研では、サーミスタを温度センサとして使用する場合の信号変換器として、特殊仕様の測温抵抗体変換器を受注生産しています。アナログ形とスペックソフト形の2種類があり、下記のような特性をもっています。

(1)アナログ形の測温抵抗体変換器

アナログ形リニアライズは簡易的であるため、サーミスタのように大きい非直線性をもった抵抗変化には十分に対応できません。そのため、温度に対してではなく、入力抵抗値に対してリニアな信号を出力するようになっています。

なお、NTC/CTRサーミスタを使用する場合は、温度入力の増加に対して出力が減少となるためご注意ください。そして、基準精度も抵抗値に関して表示しています。したがって、一般にはスペックソフト形の測温抵抗体変換器のご採用を推奨しています。

(2)スペックソフト形の測温抵抗体変換器

スペックソフト形では、最大16折れ点のリニアライズが可能です。アナログ形と異なり、サーミスタの温度特性に関係なく、温度入力の増加に対して出力が増加になるようにリニアライズテーブルを設定して出荷します。

サーミスタを入力とする測温抵抗体変換器をご検討の際は、お気軽にエム・システム技研ホットラインまでお問合せください。