センサ

- イオン電極のはなし/2001.3

- ORP(酸化還元電位)について/2001.4

- 温度センサ:サーミスタ/2006.11

- 温度センサの選択と設置(1)/1998.4

- 温度センサの選択と設置(2)/1998.5

- カルマン渦の話/1994.3

- コアレス電流センサ/2000.10

- CT(Current Transformer)について(1)/2008.07

- CT(Current Transformer)について(2)/2008.08

- ジルコニア式酸素濃度計の話/1994.7

- セルシン/2002.12

- 測温抵抗体の導線方式/2003.4

- 電気伝導率計のはなし/2000.12

- 電磁濃度計のはなし/2001.1

- 熱電対と熱電対信号変換器(1)/1998.6

- 熱電対と熱電対信号変換器(2)/1998.7

- 熱電対・変換器間の導線による温度測定誤差と対策/2012.10

- pH計(1)/2000.8

- pH計(2)/2000.9

- pH計(3)/2000.11

- ポーラログラフについて/2001.5

- 溶存酸素計のはなし/2001.2

- 流速計による流量測定方法/1996.3

- ロータリエンコーダ/2003.1

- ロードセルの仕組みと使い方/2018.1

エムエスツデー 1998年6月号

熱電対と熱電対信号変換器(1)

熱電対は、測温抵抗体とともに、工業温度計測においてもっともよく使われる温度センサです。異種の金属あるいは合金の線一対の一端(A点)を電気的に接続し、他端(B点)をA点と異なる温度に置くと、AB点の温度差に対応して両電線のB点間に起電力を生じます。これを発見者の名前をとってゼーベック効果と呼びます。

厳密には、上記の一端を電気的に接続した異種金属線を熱電対と言いますが、通常は、これを保護管に収納して、接続点Aや両金属線が被測定物や雰囲気などに直接接触しないようにした測温用素子のことを熱電対と呼んでいます。異種金属の一例をあげると、高温温度測定の基準として使われるS熱電対の場合は、純白金と白金/ロジューム合金(ロジューム10%)を使っています。

ゼーベック効果による起電力は温度差に対応して発生するため、熱電対で得られるのはA点とB点の温度差に関する情報であることに注意する必要があります。

一方、工業計測で必要とするのは温度差ではなく、120℃など測温対象の絶対的な温度です。そのためには、Aを測温接点、Bを冷接点(基準接点)とし、Bを0℃に保ってやれば、そのときの起電力がA点の絶対的な温度に対応する起電力であるということになります。このようにして異種金属の組合せ別に1℃刻みの起電力を測ったのがJIS(C1602)の規準熱起電力表です。この起電力表があれば、熱電対の起電力を測定することによって測定対象の温度を知ることができます。JISで規定している熱電対には8種類あります。B、E、J、K、N、R、S、T熱電対です。ここで値付けされている熱電対の温度範囲は−270℃~1820℃、起電力の範囲は−10mVから80mVの間にあります。また温度と起電力の関係は、ごく一部分を除いて単調増加関係(一方が増えれば他方も増える)にありますが、直線的な比例関係にはありません。

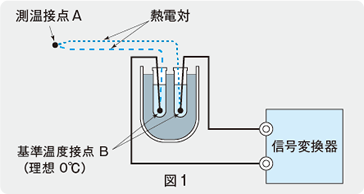

一方、工業計測で望まれるのは、1~5V、4~20mAなど高レベルで標準化された電気信号を使って温度を直線的(リニア)に表現することです。そこで、ノンリニア(直線的でない)な低レベルの起電力信号を計測して、リニアな標準信号に変換する役割をもった、熱電対信号変換器が計装要素として重要になるわけです。また、冷接点の温度を0℃に保つ必要があるわけですが、そのためには水と氷が混在共存する理想的な0℃の状態を準備して、冷接点をそこに挿入して安定保持しておくのが理想的です(図1参照)。実験室ではこの方法が使われますが、工業計測の現場ではコストと場所を要し、融通性を欠くため実用的ではありません。

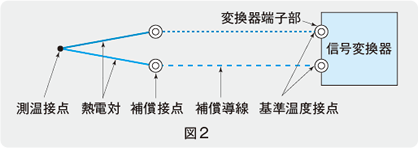

その対策として、熱電対あるいは補償導線を信号変換器の端子に接続することによって、端子の温度を冷接点温度にします(図2参照)。一方、変換器自身で自分の端子温度を測定し、それから得た情報に基づいて、計測した熱電対の起電力を補正し、真の起電力を得るという機能もあわせもっています。これを冷接点温度補償機能と呼んでいます。

次回は、この補償機能とその検定について述べます。