センサ

- イオン電極のはなし/2001.3

- ORP(酸化還元電位)について/2001.4

- 温度センサ:サーミスタ/2006.11

- 温度センサの選択と設置(1)/1998.4

- 温度センサの選択と設置(2)/1998.5

- カルマン渦の話/1994.3

- コアレス電流センサ/2000.10

- CT(Current Transformer)について(1)/2008.07

- CT(Current Transformer)について(2)/2008.08

- ジルコニア式酸素濃度計の話/1994.7

- セルシン/2002.12

- 測温抵抗体の導線方式/2003.4

- 電気伝導率計のはなし/2000.12

- 電磁濃度計のはなし/2001.1

- 熱電対と熱電対信号変換器(1)/1998.6

- 熱電対と熱電対信号変換器(2)/1998.7

- 熱電対・変換器間の導線による温度測定誤差と対策/2012.10

- pH計(1)/2000.8

- pH計(2)/2000.9

- pH計(3)/2000.11

- ポーラログラフについて/2001.5

- 溶存酸素計のはなし/2001.2

- 流速計による流量測定方法/1996.3

- ロータリエンコーダ/2003.1

- ロードセルの仕組みと使い方/2018.1

エムエスツデー 1994年7月号

ジルコニア式酸素濃度計の話

燃料と空気を送入・混合して燃焼させる燃焼プロセスは、ボイラー、加熱炉、熱処理炉、焼成炉、乾燥炉など様々な装置に付随して多くの業種・工場で広く使われています。この燃焼プロセスでは、燃料を完全燃焼させ効率の良い運転を行うため、また窒素酸化物の発生を抑えるため、酸素濃度を常時監視・制御することが大切です。

一方、ジルコニア式酸素濃度計のセンサ部は構造がシンプルであり、しかも高温下での使用に適しています。このため、煙道排ガスなどプロセスの高温気体中に直接挿入して使う、いわゆるインライン測定を行うことができます。つまり、サンプリング方式で使用するほかの多くの酸素濃度計に比べ応答性において格段に優れ、燃焼プロセスの酸素濃度を制御するための検出器として最適であり、現在広く用いられています。むしろ、ジルコニア式酸素濃度計の出現によって初めて燃焼プロセスにおける有効な酸素濃度制御が可能になったと言ってもよいでしょう。

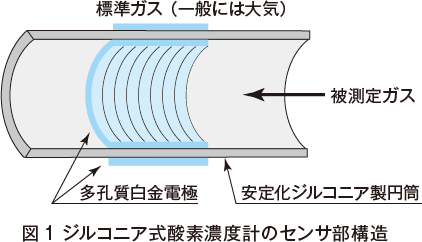

この濃度計のセンサ部は、安定化ジルコニア製円筒の内外面に多孔質の白金電極を取り付けた構造をとっています(図1参照)。安定化ジルコニアは、主成分であるジルコニア(酸化ジルコニウム ZrO2)に安定化剤としてイットリア(Y2O3)などを加えて作られます。また実際に使用するときは、これを500℃以上の高温に保つことが必要です。

500℃以上の高温状態において安定化ジルコニアは固体電解質(イオン導電性固体)の性質をもち、選択的に酸素イオン(O2−)だけを通します。すなわち、円筒の内外に酸素濃度差があれば、濃度の高い側の電極で酸素分子(O2)は電子をもらって酸素イオン(O2−)になり(還元反応)、濃度の低い側の電極では酸素イオン(O2−)が電子を離して酸素分子(O2)に戻ります(酸化反応)。

高濃度側 O2+4e→2O2−(還元反応)

低濃度側 2O2−→O2+4e(酸化反応)

このとき、内外電極間には酸素濃度比によって決まる起電力が発生します。すなわち、電極間に発生する電圧を高入力インピーダンスの計器で測定すれば、酸素濃度比が分かります。そこで、一方の電極(たとえば円筒の外側電極)を直接大気に接触させ、大気中の酸素分圧に相当する一定の酸素濃度に保てば他方の電極(内側の電極)に接する被測定ガス中の酸素濃度を求めることができます。

この機構は電解質溶液を用いた濃淡電池の場合と同じであり、濃淡電池の起電力と溶液中のイオン活量との関係を示すネルンストの式を流用した次の式がそのまま成り立ちます。

E=(RT/nF )ln(PR/PM )

ここに、

E:起電力[V]

R:気体定数=8.3145[J・mol−1・K−1]

T:絶対温度[K]

n:反応に含まれる電子数

(上記反応ではn=4)

F:ファラデー定数=9.649×104[C・mol−1]

PR:基準ガス中の酸素濃度[%]

PM:被測定ガス中の酸素濃度[%]

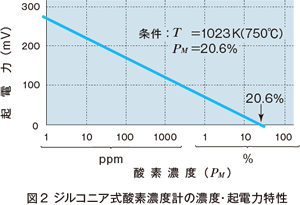

もしT=1023K(750℃)とすれば、上記ネルンストの式は次のように書き換えられます。

E×103=50.7log(PR/PM )[mV]

また、絶乾状態でない大気中の酸素濃度として一般に採用されている値20.6%を使ってPM とE の特性を具体的に求めると、図2が得られます(ちなみに、絶乾状態における大気の酸素濃度は20.96%です)。なお、安定化剤として酸化マグネシウムMgOを使ったマグネシア安定化ジルコニアは耐熱衝撃性に優れ、転炉・電気炉などで溶鋼(温度約1,600℃)中の酸素濃度を測定するセンサとして実用されています。

電気化学の分野で基本的な貢献を果たしたドイツの物理化学者ネルンスト(Nernst Hermann Walther;1864−1941)は電解質溶液を使った電池、電極電位の理論的研究でつとに有名ですが、イオン導電性セラミックス(イットリア安定化ジルコニア)の発見者でもあったということは大変興味深い事実です。ただし、この素材が耐火れんが以外の有用な材料として認知され、実用化されたのはごく近年のことです。