センサ

- イオン電極のはなし/2001.3

- ORP(酸化還元電位)について/2001.4

- 温度センサ:サーミスタ/2006.11

- 温度センサの選択と設置(1)/1998.4

- 温度センサの選択と設置(2)/1998.5

- カルマン渦の話/1994.3

- コアレス電流センサ/2000.10

- CT(Current Transformer)について(1)/2008.07

- CT(Current Transformer)について(2)/2008.08

- ジルコニア式酸素濃度計の話/1994.7

- セルシン/2002.12

- 測温抵抗体の導線方式/2003.4

- 電気伝導率計のはなし/2000.12

- 電磁濃度計のはなし/2001.1

- 熱電対と熱電対信号変換器(1)/1998.6

- 熱電対と熱電対信号変換器(2)/1998.7

- 熱電対・変換器間の導線による温度測定誤差と対策/2012.10

- pH計(1)/2000.8

- pH計(2)/2000.9

- pH計(3)/2000.11

- ポーラログラフについて/2001.5

- 溶存酸素計のはなし/2001.2

- 流速計による流量測定方法/1996.3

- ロータリエンコーダ/2003.1

- ロードセルの仕組みと使い方/2018.1

エムエスツデー 1994年3月号

カルマン渦の話

災いを転じて福となす — 渦で流量を計る

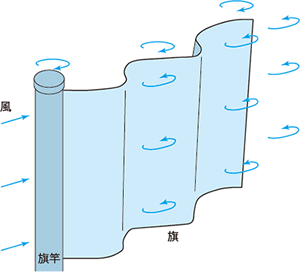

図1 旗竿のカルマン渦

旗竿の旗が風にひらひらとはためく。冬の木枯しに電線がひゅーひゅーと鳴る。皆さんはなぜこうなるかご存じですか。これはすべて「カルマン渦」のなせる業なのです。カルマン渦とは、流れの中に立つ柱の両側から、交互に規則正しく一定間隔で発生する渦です。今世紀の初め、アメリカの応用力学者カルマン博士は、この現象を理論的に解明し「カルマン渦」という名を残すことになりました。

カルマン渦は長い間、高い煙突や潜水艦の潜望鏡を揺らせたりする、厄介者と見られていました。皆さんも、大きな高い煙突の外側に付いている、螺旋階段のようなものを見たことがありませんか。あれは実はカルマン渦の発生を止めて、煙突の搖れを抑えているのです。

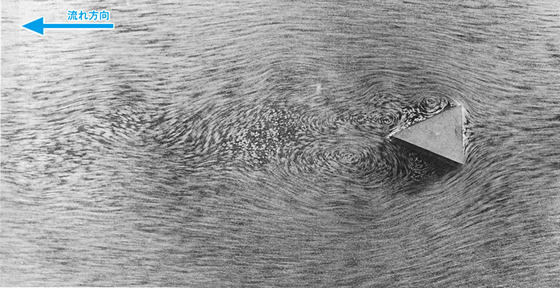

ところが1960年代に日本とアメリカで、この厄介者を流量計に応用する試みが始まり、1970年代から実用化されました。渦の間隔が一定なので、目の前を通過する渦の数を数えれば、流速が分かるというアイデアです。別の言い方をすれば、流速と渦の発生周波数が比例関係にあるということです。確かに、風が強くなれば旗は激しくはためくので、このアイデアは私達の感覚とも合致します。カルマン渦は、流体であれば何にでも生じる一般的な現象なので、この流量計は同じ構造で水でも空気でも蒸気でも計ることができる、応用範囲の広い流量計となりました。まさに「災いを転じて福となす」の実例ですね。

図2 三角柱の後ろに発生するカルマン渦