解説 無線

ここで紹介する各種資料は参考用です。詳細は通信事業者にお問合せください。

1. 920MHz帯無線通信

950MHz帯から920MHz帯に

920MHz帯域の無線通信は、わが国の電波法では「特定小電力無線局」の中の「テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用」に分類されます(解説A参照)。電波法の改正に伴い、従来の950MHz帯の無線通信用帯域を携帯電話で使用することになったため、代わって採用されたのが920MHz帯域です。

950MHz帯と920MHz帯との比較を表1に示します。920MHz帯になったことで帯域幅が増え、また、2012年の放送法の改正によって出力を上げることが可能になったため、送信電力が上がっています。

表1 950MHz帯と920MHz帯の比較

| 周波数帯 | 950MHz帯 | 920MHz帯 |

|---|---|---|

| 標準規格 | ARIB STD-T96 | ARIB STD-T108 |

| 帯域幅 | 7MHz | 13.8MHz |

| 占有帯域幅 | 1000kHz | 1000kHz |

| 送信電力 | 10mW | 20mW |

950MHz帯の使用期限は2018年3月31日迄だったため、下記に示す分野において、920MHz帯の利用が広がると期待されています。

920MHz帯無線機の利用が期待される分野

- スマートメータ、電気・ガス・水道メータなど(電力量・流量の測定)

- 環境モニタなど(温度・湿度・圧力などの測定)

- 工業用計測(各種モニタリング)

- 建物内の各種通信制御(空調・照明・防犯・振動 その他)

920MHz帯無線の特徴

(1)特定小電力無線の比較

特定小電力無線のテレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線通信について920MHz帯無線と他の周波数帯との比較を表2に示します。

表2 特定小電力無線の場合に、免許不要*1で使用できる周波数帯域の比較

| 周波数帯 | 315MHz帯 | 400MHz帯 | 920MHz帯 | 1200MHz帯 |

|---|---|---|---|---|

| 標準規格 | ARIB STD-T93 | ARIB STD-T67 | ARIB STD-T108 | ARIB STD-T67 |

| 帯域幅 | 3.25MHz | 0.11MHz/0.56MHz など | 13.8MHz | 1MHz |

| 占有帯域幅 | 1000kHz | 8.5k/16kHz | 1000kHz | 16k/32kHz |

| 送信電力 | EIRP0.025mW | 1mW/10mW | 20mW | 10mW |

| デメリット | 小出力のため通信距離が短い | 狭帯域のため通信速度が出ない | ー | 狭帯域のため通信速度が出ない |

*1. 使用するにあたり免許不要であっても、製品は技術基準適合認定を受ける必要があります。製品には技適マークが付加されています。(解説A*6参照)

(2)920MHz帯、400MHz帯、2.4GHz帯の比較

920MHz帯には、400MHz帯や無線LAN(解説A参照)などで使用される2.4GHz帯と比較すると、以下のような特徴があります。

- 通信速度

920MHz帯は、他の帯域と比べて広い帯域を確保しているため占有帯域幅を広くすることができ、通信速度を上げることが可能です。 - 通信エリア

送信電力が上がったため通信距離が伸び、通信エリアが広くなります。 - 伝送距離

電波の周波数が高くなると伝送経路での電波の減衰が大きくなるため、伝送距離が短くなります。送信出力と受信感度が同じであれば、920MHz帯は2.4GHz帯と比較すると約3倍の伝送距離が得られます。 - 回折

電波の周波数が高くなると直進性が大きくなります。920MHz帯は2.4GHz帯より電波が回り込んで届きます。 - アンテナサイズ

電波の周波数が高くなると波長が短くなるため、アンテナサイズが小さくなります。920MHz帯は400MHz帯と比較すると当然アンテナは小さくなります。 - フレネルゾーンとアンテナ高さ

電波伝搬には波長に対してある程度大きな空間が必要になります。その空間がフレネルゾーンであり、空間が障害物や反射面から十分離れていて影響が少ない場合は自由空間と見なすことができます。電波の周波数が高くなると、ゾーンは小さくなります。920MHz帯は400MHz帯と比較するとゾーンは小さくなります。また、距離を長くするとゾーンが広がるためアンテナ高さを高くする必要があります。920MHz帯の場合は、400MHz帯と比較すると当然低く設定できます。

マルチホップ無線ネットワークについて

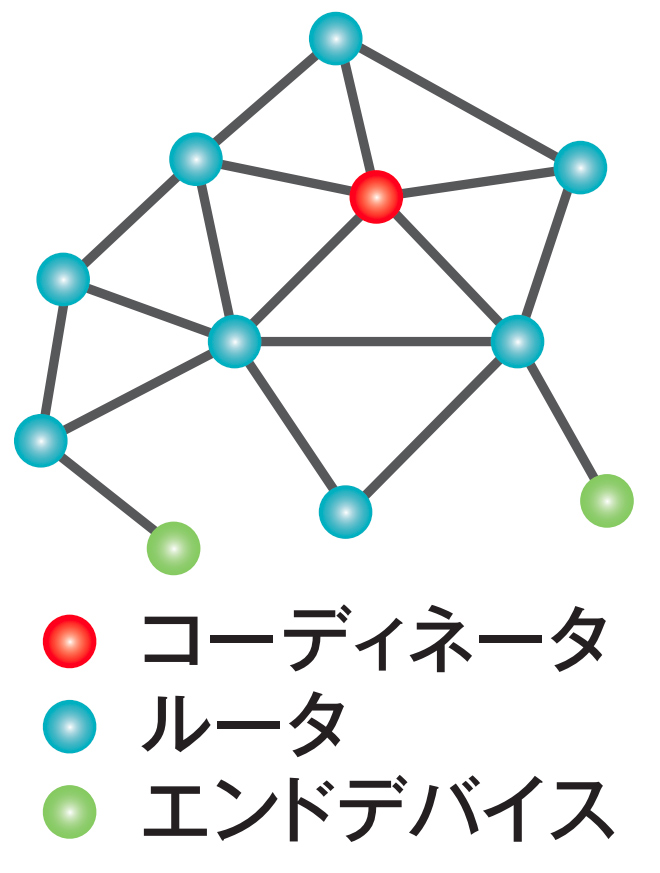

920MHz帯を使用してマルチホップの無線システム構成が可能です。

マルチホップとは、複数の無線端末がそれぞれの隣接する無線端末を経由して、データを伝送していく通信技術です。

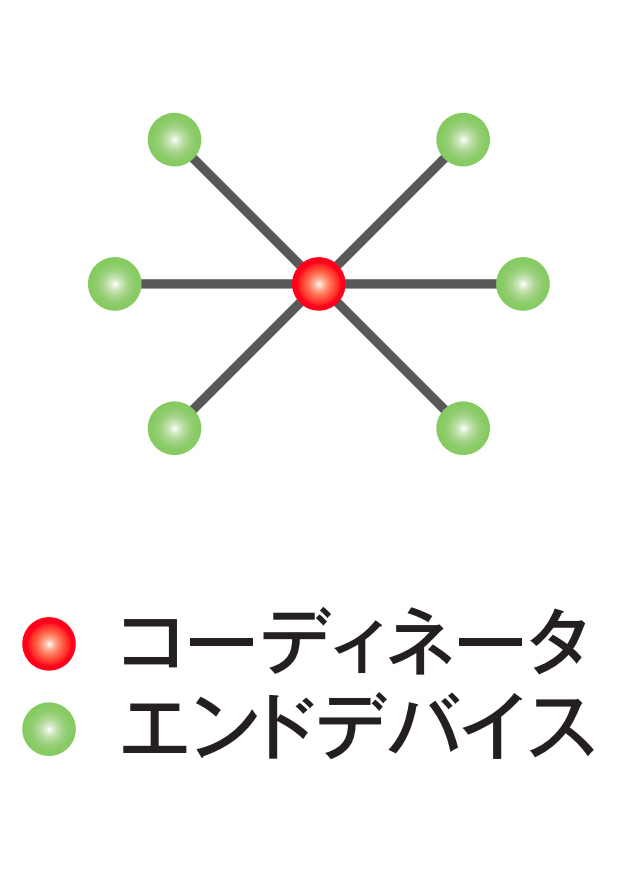

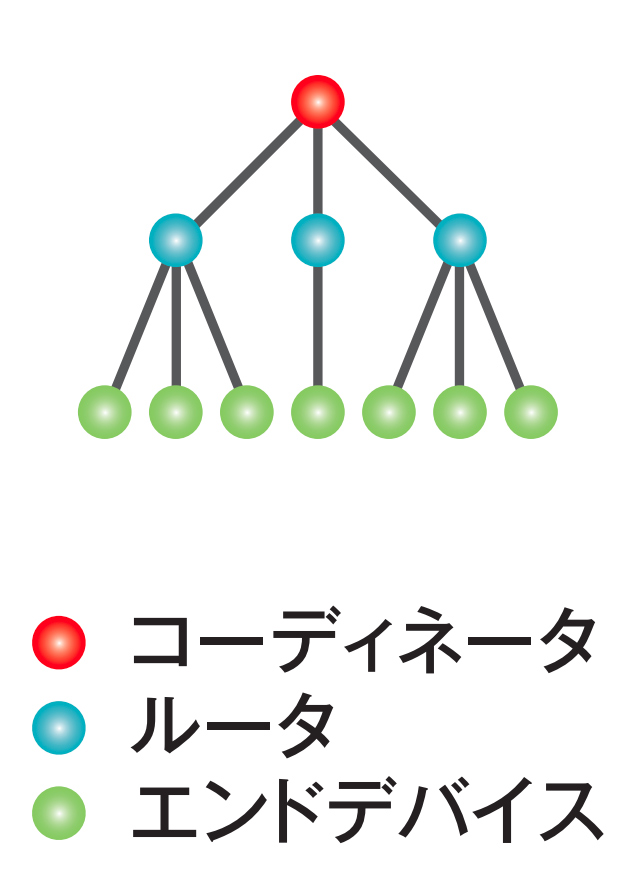

一般的にネットワークの接続形態のことをネットワークトポロジといいます。ネットワークが利用するトポロジには、スター型、ツリー型、メッシュ型があります。マルチホップはメッシュ型トポロジに該当し、メッシュネットワークと表現されることもあります。

ノード構成は、コーディネータ、ルータ、エンドデバイスの3種類のノード*2から構成されます。

表3 ネットワークトポロジの特徴

| スター型トポロジ | ツリー型トポロジ | メッシュ型トポロジ | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |  |

|

|

| 中心となるノード(コーディネータ)から放射状に端末ノード(エンドデバイス)を配置した構成。端末間の通信は行わない | 最上位ノード(コーディネータ)から下位ノード(ルータ)、下位ノードからさらに下位のノードへとピラミッド型に配置した構成。上位と下位の関係で通信を行う | 中心となるノード(コーディネータ)に対して、中継機能を持つノード(ルータ)をメッシュ状に配置した構成 | |

| 通信距離 | 短い | 長い | 長い |

| 信頼性 | 低い | 低い | 高い |

| 冗長性 | 少ない | 比較的少ない | 多い |

| 遅延時間 | 少ない | 予想可能 | 予想難しい |

| メリット | 構成がシンプルである。端末ノードは常に動作不要で交信しないときは省電力が可能 | ポップ通信ができる。通信ルートが確定している | マルチホップ無線通信が可能。通信の信頼性を上げることができる |

| デメリット | 1ホップだけの通信となるため通信距離が短い | 中継するノードにて障害が発生した場合に通信できない。上位に行くほどトラフィックが上がる | データ伝送時の遅延時間の制御ができない。冗長性が多い |

*2. コーディネータとはネットワーク全体を管理するノードです。

ほとんどの場合、Ethernetなどの上位有線ネットワークに接続されているノードで、多くの場合ゲートウェイの機能をもっています。

ルータとは通信経路を選択するルーティング機能をもつノードで、他のノードのデータを中継できます。

エンドデバイスとはコーディネータ、ルータとしか直接に交信できないノードで、省電力動作が可能なノードです。

(ここに説明しているノード名称は当社が使用しているマルチホップ無線のノード名称であり、他のネットワークプロトコル(ZigBeeなど)の場合には、別のノード名称が使われるため、ご注意ください。)

2. Wi-Fi(ワイファイ)

Wi-Fiとは

Wi-Fi(Wireless Fidelity)という名称は、無線LANと同じ意味で使用されることが多く、とくに2.4GHzと5GHzの無線LANがWi-Fiと混同されて使用される場合があります。しかしWi-Fiという呼称はWi-Fi Allianceという非営利な業界団体名に由来しています。

そのWi-Fi Allianceがデバイス間の相互運用性と品質の認定を行った製品をWi-Fi、あるいはWi-Fi機器と呼んでいます。

Wi-Fi Allianceとは

元々WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)という標準化団体が始まりで、Wi-Fiの認知度が高まったため、Wi-Fi Alliance に改名して現在に至ります。Wi-Fi Allianceは無線LANの規格を発表し、その認定を行っています。

Wi-Fiのセキュリティ

Wi-Fiの通信は無線を介した通信であるため、不正アクセスや盗聴が行われる危険があります。そのため、データ伝送にはセキュリティ対策が必要であり、そのセキュリティ技術に用いられているのは、アクセス制限と暗号化です。アクセス制限にはMACアドレス(Media Access Control address)やSSID(Service Set Identifier)によるフィルタリングがありますが、十分なアクセス制限にはなりません。暗号化では、当初はWEP(Wired Equivalent Privacy)が使用されていましたが、脆弱性が指摘されたため、その対策としてWPA方式ができました。Wi-Fi Allianceが発表した暗号化方式の規格にはWPA(Wi-Fi Protected Access)方式とその改良版のWPA2、WPA3があります。WPA3とは、WPAシリーズ3番目の最新セキュリティです。WPA3は、2018年にWi-Fi Allianceによって導入されました。大きな特徴はSAE(Simultaneous Authentication of Equals)と呼ばれる仕組みを用いて、暗号化に利用する鍵を生成する仕組みが盛り込まれています。

無線LANとWi-Fiとの違い

無線LANとは電波を利用してLAN(Local Area Network)を構成することで、広く普及しているのがIEEE(アメリカの電気電子技術者学会)の標準規格IEEE 802.11です。わが国の電波法では「小電力無線局」の中の「小電力データ通信システムの無線局」に位置付されます(解説A参照)。

無線LANにはいろいろな規格があります(表1)。

IEEE 802.11を利用した過去の無線LANの機器では、異なるメーカーで機器を混在させて使用した場合に相互接続が保証されていなかったため、通信できない例が多く見られました。現在は、接続できない機器はあまり見られなくなってきていますが、保証はされていません。しかし、Wi-Fi機器間の接続についてはWi-Fi Allianceによって相互接続のテストで認定を受けているため、接続が保証されています。

テストをパスした機器は製品にWi-Fi CERTIFIEDとの表示が可能になります。

表1 無線LANの規格

| 規 格 | IEEE 802.11b | IEEE 802.11a | IEEE 802.11g | IEEE 802.11n (Wi-Fi4) |

IEEE 802.11ac (Wi-Fi5) |

IEEE 802.11ax (Wi-Fi6) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 周波数帯 | 2.4GHz帯 | 5GHz帯 | 2.4GHz帯 | 2.4GHz帯と5GHz帯 | 5GHz帯 | 2.4GHz帯と5GHz帯 |

| 最大通信速度 | 11Mbps | 54Mbps | 54Mbps | 600Mbps | 6.9Gbps | 9.6Gbps |

製品にWi-Fiロゴを表示したい場合は

Wi-Fi Allianceのメンバーとなる必要があります。その後、Wi-Fi Allianceに取得したい機器の申請を行います。テストラボにてセキュリティに関する試験を実施し、試験にパスした場合には、Wi-Fi Allianceからロゴ(図1)の使用許可が得られます。

図1 表示されるWi-Fiロゴマーク

3. SS無線

SS無線とは、許認可が不要で基本料金や通話料金がかからない特定小電力タイプ(送信出力が10mW以下)の無線通信方式の一種です。SSとはSpread Spectrum(=スペクトラム拡散)のことを意味し、データ信号を搬送する電波を広い周波数上に拡散させて送信する方法です。拡散の方式にはSS-DS(直接拡散)とSS-FH(周波数ホッピング)方式があります。

SS-DSでは、送信側で搬送周波数を広帯域に拡散して伝送し、受信側では広がった周波数を復元してデータ信号を取出します。広帯域に広がった電波は、一部の周波数に妨害波があっても、復元するとその影響がきわめて小さくなります。

SS-FH方式は搬送周波数を一定時間毎に変えて通信する方法です。特定の周波数に妨害波があっても、周波数がすぐに変わるので、妨害波の影響を受けにくくなります。SS無線通信方式では、一般的に2.4GHz帯という高い周波数帯域を使用します。

この帯域は、背景となるノイズ源が基本的に少ない、クリーンな電波環境です。また、信号が広帯域に拡散しており(下図参照)、送信出力が電力密度(10mW/MHz)で規定されているために、実効的な送信出力を大きくとることができます。このようなことから、SS無線は「雑音、妨害に強い」、「秘話性が高い」(SS-FH方式)、「高速データ通信が可能(最大10Mビット/秒程度)」などの特長があり、データ通信に適した無線通信方式として、テレメータや無線LAN、POS用各種無線端末などに広く応用されています。

SS無線における使用周波数帯域

4. デジタル簡易無線

デジタル簡易無線とは

デジタル簡易無線は、わが国の電波法では「簡易無線局」に分類されます(解説B参照)。既存のアナログ簡易無線の利用者増などによる周波数不足の解消、システムの小形化による利便性の向上、違法電波の排除などを目的に、2008年8月に制度化されました。

アナログ簡易無線では周波数帯に関わらず「無線局免許の取得」が必要でしたが、デジタル簡易無線のうち351MHz帯を使用する無線局では「局免許の取得」は必要でなく、簡単な申請によって登録をするだけで運用することができます。レジャー目的で使えるトランシーバのラインアップが増えてきており、最大5W出力の無線機を申請・登録するだけで使用できます。

また、主に業務用として154MHz帯、467MHz帯を使用するデジタル簡易無線もありますが、こちらは、「無線局免許の取得」が必要です。

なお、デジタル簡易無線の新設にともない、小エリア簡易無線(348.5625~348.8MHz)、アナログ簡易無線の400MHz帯(465.0375~465.15MHz、468.55MHz~468.85MHz)は廃止が決定され、2022年11月30日までしか運用できず、そのため、この周波数帯を使用する小エリアおよびアナログ簡易無線機は期限までに使用を停止する必要があり、その代替えとしてデジタル簡易無線への移行が、総務省から推奨されています。対策が必要であり、そのセキュリティ技術に用いられているのは、アクセス制限と暗号化です。アクセス制限にはMACアドレス(Media Access Control address)やSSID(Service Set Identifier)によるフィルタリングがありますが、十分なアクセス制限にはなりません。暗号化では、当初はWEP(Wired Equivalent Privacy)が使用されていましたが、脆弱性が指摘されたため、その対策としてWPA方式ができました。Wi-Fi Allianceが発表した暗号化方式の規格にはWPA(Wi-Fi Protected Access)方式とその改良版のWPA2方式がありますが、IEEE 802.11iの最終版でWPA2方式が採用されています。

また、Wi-Fi Allianceでは暗号化の設定が簡単にできるWPS(Wi-Fi Protected Setup)機能を規格化しています。それ以外では、Wi-Fi Directなどの規格があります。

デジタル簡易無線の概要

アナログ簡易無線、およびデジタル簡易無線はいずれも音声通信のほかにデータ通信(映像、ファクシミリも含む)に使用されますが、前者が振幅変調方式や周波数変調方式の音声通信であるのに対し、後者ではデジタル変調方式の音声通信であるために「デジタル簡易無線」と呼ばれます。

デジタル簡易無線は、従来のアナログ簡易無線に比べて以下の利点があります。

・雑音のないクリアな音質

・通信内容の漏洩防止が図れる

・データ伝送に適している

・チャネル数が多いことによる、混信可能性の低減

デジタル簡易無線における無線局の区分には、下表のとおり「免許局」と「登録局」の2種類があります。無線局の開設に当たっては、無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局へ局免許、または登録の申請を行い、免許状または登録状の交付を受けて運用する必要があります。

デジタル簡易無線の概要表(総務省HPより)

| 無線局の区分 | 免許局 | 登録局 | ||

|---|---|---|---|---|

| 割当周波数 | 154.44375~154.61254 MHz | 467~467.4 MHz | 351.2~351.38125 MHz | 351.16875~351.19375 MHz |

| チャネル数 | 19ch + 9ch*3 | 65ch | 82ch | 5ch |

| 伝送情報 | 音声、データ、 映像、ファクシミリ | 音声、データ、 映像、ファクシミリ | ||

| 最大電力 | 5W | 5W | 1W | |

| 使用できる区域 | 全国の陸上 | 全国の陸上及び 日本周辺海域 |

全国の陸上及び 日本周辺海域 |

全国の陸上及び 日本周辺海域 並びに それらの上空 |

| 呼び出し名称 記憶装置*4 |

要 | 要 | ||

| キャリアセンス*5 | 不要 | 要 | ||

| レンタル使用 | 不可 | 可 | ||

| レジャー使用 | 不可 | 可 | ||

| 不特定の者との通信 | 不可 (免許人所属に限る) |

可 | ||

*3. 9ch はデータ通信専用。

*4. 無線機に内蔵された、機器毎に割り当てられた識別信号を自動的に送信するための装置。識別信号は、次の数字が使われています。

免許局の場合は「1」から始まる9桁の数字。登録局の場合は「2」から始まる9桁の数字。

*5. 混信防止機能。電波送信時に、同じチャネルを使用した他の無線機の電波が送信されている時には、送信を行わない機能です。

免許局と登録局の違いと申請方法について

免許局は主として業務用通信に用いられる無線局です。従来のアナログ簡易無線と同様に、申請した免許人のみが無線機を使用することができます。通信相手は免許人所属に限ると指定されており、また、使えるチャネル数が多いため、混信や干渉の心配が少ないといえます。

一方、登録局は業務用およびレジャー用通信に用いられる、汎用性の高い無線局です。デジタル簡易無線の普及を目的に新設された制度で、申請時の審査が簡略化されており、短期間で開設することができます。登録人以外の者による運用が可能であり、無線機のレンタルや、不特定多数との通信が可能など、免許局と比べて利用範囲が拡大されています。免許局に比べて混信の可能性が高いといえますが、それを避けるために「キャリアセンス機能(同一チャネルで他者が送信中は送信できない機能)」が搭載されています。

免許局の申請方法はアナログ簡易無線と変わりません。登録局の申請方法には「個別登録」と「包括登録」があります。免許局、登録局共に有効期間は5年であり、1年ごとに電波利用料の納付が必要です。以下に申請の流れを示します。

- 免許局

無線局免許申請書、無線局事項書を、無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局に提出

→ 約1か月で免許状が届き、無線局開設 - 登録局(個別登録-無線機1台ずつ登録申請する場合)

登録申請書を、無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局に提出

→ 約2週間で無線局登録状が届き、無線局開設 - 登録局(包括登録-無線機を2台以上一括して登録申請する場合)

包括登録申請書を、無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局に提出

→ 約2週間で無線局登録状が届き、無線局開設

→ 開設から15日以内に開設届出書を地方総合通信局に提出

解説A

■小電力無線局と特定小電力無線局について

小電力無線局は、わが国の電波法第1章(総則)第4条第3項に規定された免許を要しない無線局のひとつで、一定の技術基準*6に適合した空中線電力が1W以下の無線局です。小電力無線局の種類は、電波法施行規則第1章第6条第4項に下記の各号として規定されています。

1 号 :コードレス電話の無線局

2 号 :特定小電力無線局

3 号 :小電力セキュリティシステムの無線局

4 号 :小電力データ通信システムの無線局

5 号 :デジタルコードレス電話の無線局

6 号 :PHSの陸上移動局

7 号 :狭域通信システムの陸上移動局

8 号 :5GHz帯無線アクセスシステムの無線局

9 号 :超広帯域無線システムの無線局

10号:700MHz帯高速道路交通システムの陸上移動局

上記の内、2号の「特定小電力無線局」はさらに下記のように用途と周波数帯が規定されています。

1. テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用

・315MHz帯(空中線電力25μW以下)

・400MHz帯(空中線電力1mW/10mW以下)

・920MHz帯(空中線電力20mW以下)*7

・950MHz帯(空中線電力1mW/10mW以下)*8

・1200MHz帯(空中線電力10mW以下)

2 . 医療用テレメータ用(心電図や脳波波形などの生体信号の伝送)<400MHz帯>

3 . 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用 <400MHz帯>

4 . 国際輸送用データ伝送用(RFID、アクティブ型電子タグシステム)<430MHz帯>

5 . 無線呼出用(構内のページング装置)<420MHz帯>

6 . ラジオマイク用(舞台などの高品質ワイヤレスマイク)<73/320/800MHz帯>

7 . 補聴援助用ラジオマイク用(ワイヤレス補聴器)<75/169MHz帯>

8 . 無線電話用(レジャーや工場内業務連絡で使用するトランシーバ)<400MHz帯>

9 . 音声アシスト用無線電話用(視覚障害者への音声情報の提供)<75MHz帯>

10. 移動体識別用(電子タグシステム)<900MHz/2.4GHz帯>

11. ミリ波レーダー用(車両衝突防止用車間距離の制御)<60/70/80GHz帯>

12. 移動体検知センサー用(高齢者の安全対策や防犯用侵入検知)<10/24GHz帯>

13. 動物検知通報システム用(動物の行動や状態の検知と通報)<142MHz帯>

また、4号の「小電力データ通信システムの無線局」は、無線LAN、2.4GHzコードレス電話、模型飛行機の無線操縦、Bluetoothなどに利用されており、下記の周波数帯域の通信システム(通称)が規定されています。

- 2.4GHz帯小電力データ通信システム

- 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム

- 5.2GHz帯、5.3GHz帯小電力データ通信システム

- 5.6GHz帯小電力データ通信システム

- 準ミリ波帯小電力データ通信システム(24~25GHz帯、27GHz帯を使用)

*6. 技術基準適合認定:端末機器が電気通信事業法令の技術基準に適合していることを認定すること。

総務大臣の登録を受けた認定機関(一般社団法人 電波産業会=ARIBなど)が試験を実施する(設計認証も含む)方法と、機器の製造者や輸入業者が自ら行う「技術基準適合自己確認」の方法がある。適合した製品には「技適」マークが付与される。

*7. 平成23年12月14日総務省告示第512号、516号、及び535号による改正で新規追加

*8. 使用は平成30年3月31日で終了

参考:

・総務省Webサイト https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/musen/nolicence/ から抜粋、加工編集

から抜粋、加工編集

・「特定小電力無線局」、「小電力無線局」(ともに2016年8月30日UTCの版)

『ウィキペディア日本語版』https://ja.wikipedia.org から抜粋、加工編集

から抜粋、加工編集

解説B

■簡易無線局について

簡易無線局は、無線従事者免許を必要としない無線局であり、わが国の電波法施行規則第4条第1項第25号に「簡易無線業務を行う無線局」と定義されています。ここで、「簡易無線業務」は第3条第1項16号に「アマチュア無線業務を除く簡易な無線業務」と定義されています。

簡易無線局は、周波数帯と空中線電力、ならびに用途により下記のように分類されます。

- 27MHz帯:アナログ方式の音声通信用、現在は事実上廃止

- 154MHz帯(空中線電力最大5W):

アナログ方式の音声通信「アナログ簡易無線」、及びデジタル方式の音声通信とデータ伝送「デジタル簡易無線」用 - 348MHz帯(空中線電力最大1W):「新簡易無線」、「小エリア無線」ともよばれ、主としてアナログ方式の音声通信に用いられる

- 351MHz帯(空中線電力最大1W/5W):「デジタル簡易無線」用

- 465MHz帯(空中線電力最大5W):「アナログ簡易無線」用

- 467MHz帯(空中線電力最大5W):「デジタル簡易無線」用

- 468MHz帯(空中線電力最大5W):「アナログ簡易無線」用

- 900MHz帯:パーソナル無線用、2015年12月以降は新設・再免許ができず、事実上廃止

- 920/950MHz帯(空中線電力最大250mW):パッシブ型のICタグリーダ(RFID)用

- 50GHz帯(空中線電力最大30mW):主に近距離の動画伝送に用いられる

参考:

・総務省Webサイト

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/ を参照

を参照

・「簡易無線」(2016年8月30日UTCの版)『ウィキペディア日本語版』https://ja.wikipedia.org から抜粋、加工編集

から抜粋、加工編集